Ser trans en México. Entre el reconocimiento legal y los crímenes de odio

México ha avanzado en derechos trans, pero persisten la violencia, crímenes de odio y discriminación. El artículo denuncia la brecha entre leyes y realidad, y exige al Estado garantizar igualdad, justicia y protección efectiva para la población trans.

En los últimos años, México ha dado pasos importantes hacia el reconocimiento legal de los derechos de las personas trans, dentro de ellos, el derecho a la identidad de género. Incluso, recientemente, la SCJN ha emitido una interesante sentencia sobre el derecho de las mujeres trans a utilizar los baños de mujeres, en la que reconoce que su negativa constituye un acto de violencia y discriminación. Sin embargo, a pesar de los avances en las políticas legislativas y judiciales, esta población sigue enfrentando múltiples formas de violencia, exclusión y discriminación, que reflejan una profunda contradicción entre el marco jurídico del país y la realidad cotidiana.

Este artículo escrito en el marco del día internacional de la visibilidad trans explora las tensiones entre el avance normativo y los desafíos persistentes, con un enfoque en los crímenes de odio, el acceso a la justicia, y la responsabilidad del Estado en garantizar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de identidad o expresión de género.

Avances legales, judicialesy normativos: ¿realidad o simulación?

México ha sido pionero en América Latina al permitir el reconocimiento de la identidad de género a través de trámites administrativos en varios estados del país, incluyendo la Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, entre otros. Gracias a reformas al Código Civil, muchas personas trans pueden modificar su nombre y género en documentos oficiales sin necesidad de procedimientos judiciales ni requisitos médicos. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sentencias relevantes, donde se ha establecido que las personas menores de edad también tienen derecho al reconocimiento de su identidad de género, reforzando el principio del interés superior de la niñez.

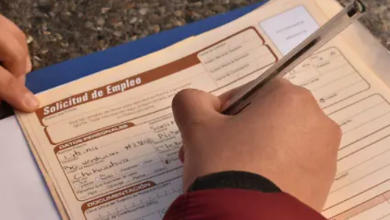

Sin embargo, estos avances conviven con vacíos legales en otras entidades federativas donde no se reconoce el derecho a la identidad, lo cual genera una situación de discriminación estructural. A ello se suma la ausencia de políticas públicas transversales que garanticen el acceso real a servicios de salud, educación, empleo, vivienda y justicia para la población trans.

Crímenes de odio. La realidad detrás de las cifras

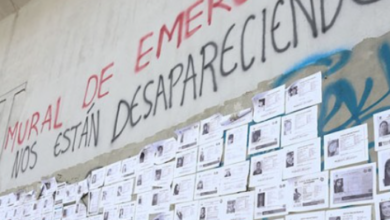

México es uno de los países más peligrosos para las personas trans en América Latina. Según el informe de la organización Letra Ese, en 2023 se registraron al menos 66 crímenes de odio contra personas LGBTIQ+, de los cuales más de la mitad (63%) fueron transfeminicidios. Esta cifra podría ser mucho mayor, considerando que muchas agresiones no se denuncian o no se registran como crímenes de odio.

Por su parte, la Fundación Arcoíris, integrante del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTIQ+ en México, ha señalado que entre 2019 y 2024 se registraron al menos 672 crímenes de odio contra la comunidad LGBT+ en México, entre asesinatos, atentados y desapariciones, la mayoría de ellos registrados contra personas trans. Las entidades con mayor número de casos documentados en ese periodo fueron Veracruz (107), Chihuahua (54) y la Ciudad de México (50).

Estas muertes son la expresión extrema de un sistema que niega la humanidad de las personas trans. La impunidad, el prejuicio institucional y la falta de mecanismos especializados para investigar con perspectiva de género e identidad de género perpetúan el ciclo de violencia. En muchos casos, los crímenes ni siquiera se investigan como transfeminicidios, y las víctimas son revictimizadas en los medios de comunicación o por las propias autoridades. Frente a esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a las autoridades mexicanas redoblar sus esfuerzos para prevenir y sancionar actos de violencia contra personas trans.

Salud, educación y empleo: otros frentes de exclusión

La violencia estructural contra la población trans no se limita a los crímenes de odio. La exclusión comienza desde la infancia, cuando muchas personas trans enfrentan el rechazo familiar, el bullying escolar y la expulsión del sistema educativo. Esto reduce en gran medida sus oportunidades de acceso a la educación superior y al empleo formal.

Utilizando datos de la ENDISEG 2021, en cuanto a las probabilidades de sufrir distintos tipos de discriminación laboral según la identidad de género, las mujeres trans enfrentan las cifras más altas en todas las categorías analizadas. El 36.9% ha sido víctima de trato desigual (en beneficios, prestaciones laborales o ascensos), el 31.4% ha sufrido violencia en el centro de trabajo, y el 18.8% ha sido negada en el empleo o en oportunidades laborales. Estas cifras duplican o incluso triplican las tasas de discriminación que enfrentan personas cisgénero, lo que evidencia una grave situación de exclusión estructural hacia las mujeres trans en los espacios laborales.

En materia de salud, el panorama tampoco es alentador. Los servicios de salud siguen sin estar adaptados a las necesidades específicas de las personas trans. El acceso a tratamientos hormonales, cirugías de afirmación de género y atención psicológica con enfoque afirmativo aún es limitado, y en muchos casos inexistente fuera de las grandes ciudades.

Según la Encuesta sobre salud sexual de mujeres trans en México 2021, solo el 18% de las participantes nunca se ha sentido discriminada. Los motivos más comunes de discriminación fueron por ser una persona trans (49%), por su apariencia física (26%) y por su trabajo (13%). Además, el 39% reportó haber tenido dificultades para acceder a atención médica debido a su identidad de género.

Reconocimiento jurídico versus reconocimiento social

El reconocimiento legal de la identidad de género no siempre se traduce en un reconocimiento social. Las personas trans siguen siendo objeto de burlas, estigmas, discursos de odio, acoso callejero y discriminación institucional. La transfobia está en las calles, en las aulas, las oficinas, las clínicas y los juzgados.

Las instituciones del Estado deben comprender que la inclusión no se resuelve únicamente con reformas jurídicas. Es necesario implementar procesos de capacitación y sensibilización profunda en todos los niveles del gobierno, especialmente en áreas como la seguridad pública, la justicia, la salud y la educación. El respeto a los derechos humanos de la población trans debe convertirse en una prioridad de política pública y no solo en una declaración simbólica.

Con base en el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado mexicano tiene la obligación de respetar, proteger, garantizar, promover e investigar violaciones a los derechos humanos. Esto incluye el deber de prevenir y sancionar los crímenes de odio, asegurar el acceso igualitario a los servicios públicos y adoptar medidas afirmativas para eliminar las desigualdades estructurales.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales han establecido estándares normativos claros sobre la protección de las personas LGBTIQ+, incluyendo el derecho a la identidad de género, a la no discriminación, y a vivir libres de violencia. Desde el enfoque del Estado de derecho, el respeto a la dignidad de las personas trans no debe depender de la voluntad política de un gobierno ni de los consensos sociales, sino que debe consolidarse como una política pública permanente de justicia, inclusión y equidad.

Hacia una ciudadanía plena para las personas trans

Las personas trans en México siguen luchando por el derecho básico a existir sin miedo. Sus vidas no deben reducirse a estadísticas de crímenes de odio, ni sus derechos estar condicionados al reconocimiento social. Aún queda mucho por hacer para cerrar la brecha entre el discurso jurídico y la experiencia vivida. Hablar de derechos humanos implica hablar de acceso a una vida digna, a la igualdad de oportunidades, al respeto por la diversidad y al reconocimiento pleno de la ciudadanía. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todas las personas, sin importar su identidad o expresión de género, puedan vivir libres de violencia, discriminación y miedo.

El camino hacia una sociedad pacífica, democrática, tolerante y respetuosa pasa necesariamente por el reconocimiento, la memoria, la inclusión y la reparación. Porque los derechos humanos no son concesiones: son exigencias de justicia y de dignidad.